關口 勝生(せきぐちかつお)

Sekiguchi Katsuo

- 地域

東京都

- 所属事務所

- 資格

行政書士

- 出身地

東京都北区

- 履歴

1972年東京都北区生まれ板橋区育ち。東京都立小石川高校卒業後、中央大学経済学部に入学。在学中はワンダーフォーゲル部の活動に専念。卒業後、株式会社日本リース(現日本GE)に入社するもサラリーマン生活になじめずわずか1年半で退職し、タイで約1年間無職生活を送る。帰国後、大手ユニフォームメーカーに就職、同社に在職中に行政書士資格を取得し、2007年10月に独立開業。2012年4月に事務所を現在の北区赤羽に移す。

- コメント

2007年10月に独立した時は、経験も人脈もゼロだったわけですが、名刺やブログを活用して驚異的なスピードで人脈を増やすことで事務所経営を軌道に乗せました。その時の経験が編集者の目に止まり『人脈塾 サラリーマンも自分名刺を持ちなさい』が出版につながったのです。その当時は会社設立を中心業務としていましたが、2010年から相続業務への進出をはじめ、現在では相続と遺言を業務の中心にしています。

關口 勝生のニュース

All news from Sekiguchi Katsuo

-

付言事項で遺留分の壁を乗り越える② ~遺言の実例

遺言

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-9-1

前回、遺言書の作成を依頼していただいたN田K史さんの実際に作った遺言公正証書の本文は次のようなものです。 ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─ 平成28年第○○○号 遺言公正証書 本職は、遺言者N田K史の嘱託により、後記証人の立会をもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、これを証書に作成する。 第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産その他一切の財産を遺言者の妻N田H子(昭和24年2月○日生)に相続させる。 記 ①土地 所 在 東京都北区○○町○丁目 地 番 ○○○○番○ 地 目 宅地 地 積 68.28平方メートル ②土地 所 在 神奈川県秦野市○○町 地 番 ○○○番○ 地 目 雑種地 地 積 76平方メートル ③建物 所 在 東京都北区○○町○丁目○○○○番○ 家屋番号 ○○○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床 面 積 1階 43.14平方メートル 2階 42.92平方メートル 第2条 万一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻N田H子が死亡していたときは、遺言者は前条記載の財産のうち①及び③並びに③の建物内に存する一切の動産を遺言者の長男N田A彦(昭和49年12月○日)に相続させ、長男N田A彦に相続させるとした財産を除く遺言者の所有する一切の財産(前条記載の②、預貯金、現金その他一切の財産)を次男N田E司(昭和52年10月○日生)に相続させる。この場合、遺言者の一切の債務(遺言者の未払租税公課、入院・治療費、家事債務等)、葬儀費用、遺言の執行に関する費用は長男N田A彦の負担とする。ただし、前条記載②の土地の登記に関する費用は、次男N田E司の負担とする。 第3条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべきものとして、妻N田H子を指定する。 2.妻N田H子には、墓地を含む代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。 3.万一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻N田H子が死亡していたときは、長男N田A彦を遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者とする。 第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、妻N田H子を指定する。 2.万一、この遺言の執行完了以前に妻N田H子が死亡、又は執行が不能な状態になったとき、もしくは遺言執行者への就任を辞退したときには、新たな遺言執行者として次の者を指定する。 東京都北区赤羽2丁目2番2-911号 行政書士 關口勝生 昭和47年○月○日生 この場合、遺言執行者に対する報酬は、相続財産評価額の2パーセントとする。ただし、相続財産評価額の2パーセント相当額が金25万円に満たない場合は、遺言執行者に対する報酬は金25万円也とする。 第5条 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。 ①不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し ②貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出し ③本遺言の執行に必要な場合に代理人及び補助者を選任すること ④その他本遺言を執行するために必要な一切の処分を行うこと ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

-

付言事項で遺留分の壁を乗り越える① ~遺言の相談

遺言

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-6-11

私の事務所に遺言のご相談・ご依頼をいただく場合の100%近くが、遺留分を侵害する内容の遺言です。 日本の相続制度では、法定相続よりも遺言のほうが優先されますが、相続人を保護するために、一定の相続人に一定の相続割合を必ず残しておくという制度が遺留分です。 しかしながら、遺言を遺す人の多くは、様々な事情や思いから、この遺留分を無視したかたちで財産を分けたいと思っています。 そのためには相続人全員に納得してもらうことが必要になってきます。 そこで遺言書に、その思いを遺言の付言事項として十二分に記すことによって、何とか相続人に納得してもらおうとするわけです。

-

遺言業務のご依頼の流れ

遺言

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-5-4

ここでは、当事務所の遺言業務(遺言公正証書の作成)の流れを、ご説明します。 ①無料相談 ご家族や財産の状況とご相談者様のご要望じっくりお聞きして、遺言の内容を一緒に考えながらアドバイスいたします。土日祝日でも対応いたしますし、出張相談も承ります。初回60分間は無料でご相談できます(2回目以降はご相談料を頂戴いたします)。 ↓ ②お見積書提出 無料相談の結果、当事務所にご依頼のご希望をいただきましたら、こちらよりお見積書をご提出いたします。お見積は概算ですができる限りお見積金額を上回らないように業務にあたりますのでご安心ください。また正式にご依頼いただけるかの判断はこの見積書を見ていただいてからでかまいません。

-

遺言書と違う相続財産の分け方をしたい相談事例 ③ 法律・判例などを見てみよう

相続

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-5-4

前々回は遺言書と違う遺産の分け方をしたいという相談事例、前回はその相談から作成した遺産分割協議書の文例をご紹介しましたが、今回はこの相談例に関連する条文をご紹介します。 条文は以下のとおりです。 民法 (遺産の分割の協議又は審判等) 第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2~3 省略 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 (遺産の分割の効力) 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (遺言の効力の発生時期) 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 (遺言書の検認) 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

-

遺言書と違う相続財産の分け方をしたい相談事例 ② 遺産分割協議書

相続

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-5-4

前回、遺言書と違う遺産の分け方をしたいという相談を持ち込まれたS藤さんですが、今回はそのご相談から作成した遺産分割協議書をご紹介します。 遺産分割協議書は、次のようなものになりました。 〇遺産分割協議書 被相続人 S籐T子(昭和20年9月○日生、平成25年1月○日死亡、本籍 東京都北区○○町○丁目○○○番、最後の住所 東京都北区○○町○丁目○○番○○号)の遺産について、共同相続人長女F山M美(旧姓 S籐)、同長男 S籐Y雄は、全員による協議の結果、平成16年2月○日S籐T子により作成された自筆証書遺言で定めた遺産の分割の方法と異なる遺産分割をすることで合意し、次のとおり遺産を分割し、取得することを決定した。 1.次の不動産は、相続人 S籐Y雄が取得する。 土地の表示 所 在 東京都北区○○町○丁目 地 番 ○○○番○ 地 目 宅地 地 積 86.61㎡ 建物の表示 所 在 東京都北区○○町○丁目○○○番○ 家 屋 番 号 ○○○番○の○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺 2階建 床 面 積 1階 62.28㎡ 2階 40.12㎡ 2.被相続人名義の次の預貯金は、相続人 F山M美が取得する。 みずほ銀行○○○支店 総合口座通帳 口座番号○○○○○○○号 巣鴨信用金庫○○支店 定期積金通帳 お客様番号○○○号 口座番号○○○○○号 ゆうちょ銀行通常貯金 記号○○○○○ 番号○○○○○○○号 ゆうちょ銀行 定額貯金○○○○○-○○○○○○○号 3.相続人 S籐Y雄は、前記1、2に記載した以外のすべての財産を取得する。 4.相続人 S籐Y雄は、被相続人の未払租税を負担する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が真正に成立したことを証するため、この遺産分割協議書を2通作成し、各自署名捺印のうえ、それぞれ1通を保持する。 平成25年8月○日 相続人 (住所)神奈川県横浜市港北区○○町○丁目○番○-○○○号 (氏名)F山M美 印 相続人 (住所)東京都北区○○町○丁目○○番○○号 (氏名)S籐Y雄 印

-

遺言書と違う相続財産の分け方をしたいという相談事例 ①

相続

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-5-4

S籐さんがご相談に来たのは3年前の夏でした。 お母様がその5か月ほど前に亡くなられたとのことで、ご相談はそのお母様が遺した遺言のことでした。 S藤さんのお父様は15年ほど前にすでに亡くなられており、S藤さんとお母様で北区にある一軒家(お母様の所有)で二人暮らししていました。 S藤さんにはにお姉様がいて結婚して横浜のほうに住んでおり、相続人はS籐さんとお姉様の二人です。 お母様は亡くなる直前まで元気で、週3回パートの仕事もしていたのですが、ご自宅で突然倒れてそのまま他界してしまったとのことでした。 お母様は、S籐さんのお父様が亡くなられた直後に遺言書を自筆証書で作っていたそうで、うちの事務所にはその遺言書を持参してきたのです。 今回の事例の要点はこちら 遺言書の要点は以下の2点でした。 ①自宅の共有持分の2分の1をS藤さんに、もう2分の1をS藤さんのお姉様に相続させる。 ②自宅以外の預貯金その他一切の財産はS籐さんに相続させる。 実は、S籐さんからはこの2か月ほど前にご相談の予約の電話をいただいていまして、その電話で自筆証書遺言があることをうかがっていましたので、家庭裁判所で検認の手続きをするよう指示してありました。 ですので、このご相談時には検認の済んだ遺言書をご持参いただきました。自筆証書遺言の形式に不備はありませんでした。 ご相談の内容は、この遺言書とは違う方法で財産を相続できないかということでした。 ご自宅には今後もS藤さんが住み続けますし、お姉様はお嫁に行っているので、わざわざ自宅の持分を2分の1ずつにするのも無意味で、自宅はS藤さん自身が100%取得したい、というのがS藤さんのお考えです。 遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺言書と違う方法で相続することは可能です。

-

相続業務のご依頼の流れ

相続

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-5-3

当事務所の相続業務の流れを、無料相談から最終手続きまで説明しています。

-

定款認証をしようとする公証役場までが遠距離の場合

会社設立:定款

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-4-15

株式会社を設立する時には、必ず定款を作成して公証人の認証を受けなければなりません。 その際、認証を受ける公証人は、本店所在地を管轄する法務局に属する公証人でなければなりません。 法務局は、全国47都道府県に一つずつあります(本局がという意味)ので、つまり本店所在地と同じ都道府県にある公証役場で公証人の認証を受けなければならない、ということです。 最近、私の事務所では東京から遠距離の場所に本店所在地を置く株式会社の定款認証が続きました。 山形県の山形市、静岡県の沼津市、沖縄県の那覇市、といったところです。 ということは、それぞれ山形県、静岡県、沖縄県にある公証役場で定款認証をしたということです。 公証人に定款を認証してもらうには、公証役場に必ず出向かなければなりません。 そのために、東京にいる私が静岡県はまだしも山形県ましては沖縄県まで出かけていくわけにはいけません。 ではどうしたのでしょうか。 今回は、遠いところの公証役場での定款認証について解説します。

-

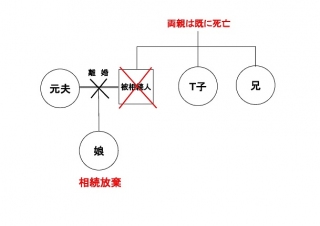

相続放棄の影響についての相談事例

相続

關口 勝生

行政書士

東京都

關口行政書士事務所

2016-4-13

S山T子さん(71歳)がうちの事務所に相談にみえられたのは、2か月ほど前のことでした。 その1か月ほど前にT子さんの妹さん(67歳)が亡くなったとのことで、その相続のことでご相談にみえたのでした。 T子さんの妹さんは、板橋区の高島平団地で一人暮らしをしていたのだが、ご自宅でいわゆる孤独死されてしまったとのことです。 T子さんは妹さんと比較的近くにに住んでいることもあって(同じ板橋区の志村のほうだそうです)、妹さんとちょくちょく行き来していたそうで、妹さんの死後の葬儀等はT子さんが手配したそうです。 T子さんの妹さんには離婚した元夫との間に娘さんが一人いるのですが、その娘さんは元夫のほうが引き取り、その後20年以上完全に断絶状態とのこと。お子さんはその娘さん一人です。 今回、T子さんの妹さんが亡くなったことも知らせたのだが、娘さんは葬儀にも来ませんでした。 その後、T子さんあてに、その妹さんの娘さんから、相続放棄した旨の手紙と家庭裁判所の受理通知書が送られてきたとのことで、この場合どういう影響があるのでしょうか?どうすればいいのでしょうか?というのがT子さんのご相談でした。